発明情報

疾患iPS細胞を用いた神経毒性評価モデル系及びその使用

CMT患者由来のiPS細胞から誘導した神経細胞をいくつかの工程に用いることにより、試験化合物の神経毒性を評価する新たな方法を発見した。

背景

医薬品の開発において、候補薬の毒性予測は不可欠のステップである。実際には、動物実験などを経て、ヒトを対象とした臨床試験で候補薬の安全性や有効性を検証するが、動物とヒトで薬剤の作用が異なる場合があり、臨床研究まで進んだ候補薬の約40%が予期せぬ副作用により開発中止を余儀なくされていた。そこで近年では、ヒトiPS細胞由来の神経細胞を使った、毒性評価モデルを確立することが切望されている。

発明概要と利点

本発明者らは、(1)~(3)の工程を含む、化合物のヒトに対する神経毒性の評価方法を新たに開発した。

(1)CMTのヒトiPS細胞から分化誘導された神経細胞と試験化合物とを接触させる工程

(2)当該神経細胞における、以下の(a)~(c):

(a)神経突起中のミトコンドリアの状態

(b)神経突起中のATPレベル

(c)MFN2タンパク質レベルからなる群より選択される1以上の表現型を検定する工程

(3)試験化合物と接触させなかった対照と比較して、(2)の表現型を増悪させた試験化合物を、ヒトに対して神経毒性を引き起こす可能性がある化合物として選択する工程

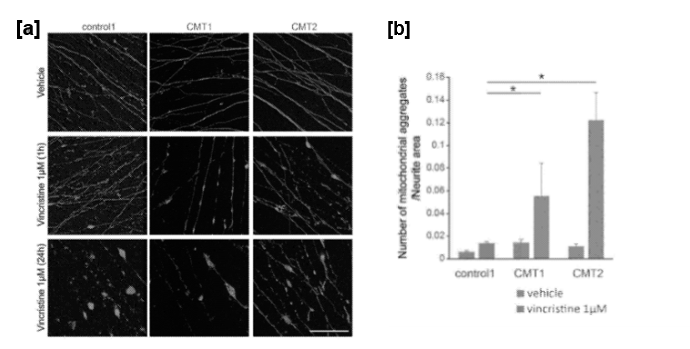

図1a,1b.対照神経細胞とCMT神経細胞における、抗がん剤ビンクリスチンを投与した時のミトコンドリアの凝集の比較

これらの結果は、遺伝子的な影響の受けやすさが、薬剤性の神経障害という形で、神経突起中のミトコンドリア異常を促進することを示唆している。そして、CMT患者と健常者間で、薬剤毒性に対する感受性の違いが見られることが、このアイデアを支持している。本発明の評価方法は、CMT患者のiPS細胞由来神経細胞を用いた細胞アッセイを用い、神経突起中のミトコンドリアの異常を指標とすることにより、薬剤による神経毒性の臨床症状をよく反映する評価モデル系として有用である。

| 開発段階 | 抗がん剤ビンクリスチンを投与した時のミトコンドリアの凝集に、対照神経細胞とCMT神経細胞の間で差が見られることを確認済み。 |

|---|---|

| 特許情報 |

|

| 希望の連携 | ・実施許諾契約 ・オプション契約 (技術検討のためのF/S) |

| 関連リンク | PDFで見る |

〒606-8501

京都市左京区吉田本町

京都大学 国際科学イノベーション棟3階